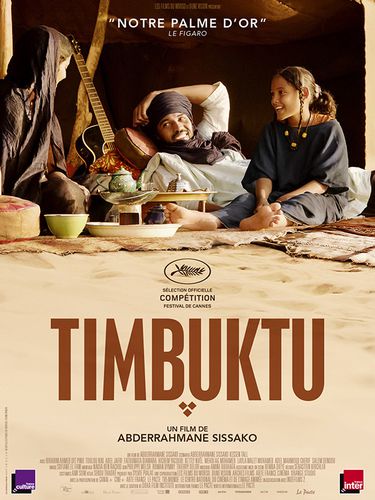

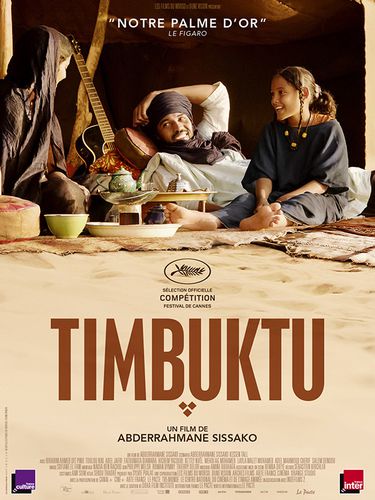

En avril 2012, la ville de Tombouctou tomba aux mains des djihadistes, qui soumirent la population à la loi islamique, jusqu'à l'intervention des militaires français et maliens, en janvier 2013. Avec une réactivité digne de Hollywood, où l'actualité brûlante est vite recyclée en sujet de film, le réalisateur mauritanien Abderrahmane Sissako reconstitue cette occupation pour le grand écran. Il le fait avec une formidable liberté. Timbuktu n'a rien de ces films à chaud, mimant l'urgence d'une réalité bouleversée. C'est une oeuvre réfléchie qui affirme ses choix, souvent audacieux. Une oeuvre de courage.

Une gazelle s'enfuit, poursuivie par des djihadistes dans une jeep. Des masques africains traditionnels se brisent sous les balles. Dès les premières images, Sissako, qui a un oeil d'esthète (Bamako, 2006), parle dans un langage visuel, symbolique et universel. Un Touareg qui vit avec sa femme et sa fille dans les dunes, près de Tombouctou, incarne le bonheur, l'harmonie — presque trop parfaitement. Mais autour d'eux, les autres tentes ont disparu : la terreur a fait le vide. L'image du bonheur est donc aussi l'image d'une résistance. Comme celle de ce groupe d'amis qui, dans la nuit, chantent et font de la musique. La scène prend une valeur exemplaire : gratter une guitare, c'est braver l'interdit de la loi islamique. Fredonner une chanson, c'est un cri d'indépendance.

Les extrémistes religieux ont rendu la population de Tombouctou héroïque, nous dit Sissako. D'une femme qui vendait des poissons dans les rues, ils ont fait une allégorie de la liberté : parce qu'elle a refusé de se soumettre à leur pouvoir et de couvrir ses mains. La logique des représentations traditionnelles s'inverse : les asservis sont montrés avec grandeur, comme des icônes, et les oppresseurs sont, eux, des figures presque banales. L'un d'entre eux, Abdelkrim, est un homme en conflit avec les interdits qu'il est chargé de faire respecter et avec les désirs qu'il est censé condamner. Il se cache pour fumer, il convoite une femme mariée qu'il courtise comme un adolescent maladroit et ridicule.

Faire des fanatiques des histrions de comédie, c'est leur infliger une gifle magistrale. Dans la guerre de l'organisation de l'Etat islamique, les images des combattants (notamment français) sont des outils de propagande. Dans Timbuktu, le pouvoir de ces images est brisé : les guerriers ne sont que des pantins. Depuis sa présentation à Cannes, où le jury l'a incompréhensiblement ignoré, le film paraît avoir encore gagné en pertinence. Chaque plan ruine l'entreprise de terreur des djihadistes. Sans, pourtant, mésestimer leur pouvoir. Quand l'horreur surgit (la lapidation), elle est repoussée par une scène étonnante où Abdelkrim, envoûté peut-être par une magicienne de la ville, dépose les armes et se met à danser, à faire l'oiseau.

Aux barbares obnubilés par des sacrilèges minuscules (un ourlet de pantalon trop court ou trop long), le film oppose une vision plus vaste. Une interrogation sur l'humanité et la violence. Au milieu d'une étendue d'eau dans le désert, un homme en tue un autre et ce crime n'a rien à voir avec l'islam. Dans ce décor presque biblique, c'est une haine et un meurtre à la Caïn et Abel qui ont surgi, vieux comme le monde. Heureusement, des lois, des valeurs demeurent pour celui qui reconnaît sa faute, pour celui qui pardonne. La sauvagerie n'est jamais devenue la norme. Toutes les tyrannies ont été combattues et celle des djihadistes ne triomphera pas, affirme Sissako. Qui admet seulement leur pouvoir de nous jeter dans un monde chaotique : il le décrit sur le ton de la fable à travers l'histoire d'une vache perdue, qui s'appelait GPS... Pour nous aider à ne pas être désorientés restent l'intelligence, l'esprit, l'humour, le raffinement, la beauté. Toutes les qualités de Timbuktu. — Frédéric Strauss Télrama

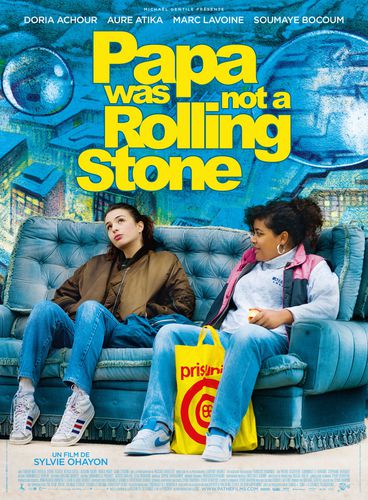

Chronique d'une jeunesse en banlieue (la cité des 4 000, à La Courneuve), au tournant des années 1980. Le portrait de groupe que propose Sylvie Ohayon, d'après son livre autobiographique, est fervent, attachant, mais plombé par la démonstration : le melting-pot, l'amitié et la réussite républicaine terrassent les galères en tout genre comme dans un conte trop naïf.

Chronique d'une jeunesse en banlieue (la cité des 4 000, à La Courneuve), au tournant des années 1980. Le portrait de groupe que propose Sylvie Ohayon, d'après son livre autobiographique, est fervent, attachant, mais plombé par la démonstration : le melting-pot, l'amitié et la réussite républicaine terrassent les galères en tout genre comme dans un conte trop naïf.

/idata%2F2918954%2Frouzede%2FDSC03443.JPG)

/idata%2F2918954%2Fmontgolfiere%2FP7080006.JPG)

/idata%2F2918954%2Fpaille---sons%2FP6290004.JPG)

/idata%2F2918954%2FAcqae-N-B%2Fgrains.jpg)

/idata%2F2918954%2FP-rigord-2009%2FP8130175.jpg)